トップページ>三国志総合事典(正史)>州地図>揚州の地図>

孫権は、常々、外交の場を好んだ。孫権・呉臣と、蜀の外交官の間で、諧謔(かいぎゃく)合戦が流行。互いに自国を持ち上げ、相手をやり込めようとする。そして、孫権は冗談をよく解した。

諸葛亮の時代、費禕(ひい)、鄧芝(とうし)らが外交官となり、定期的に呉に来訪。彼等は伊籍と異なり、機智は特に得手ではなく、真っ直ぐ正論を述べる。そして、孫権は、真剣に彼等の言葉を聴いた。

孫権は、基本的に感情型だが、一方では物事を熟考する。(そのため、いつも適時な外交戦略を取れた。)諸葛亮が呉を、同盟国として信頼したのは、孫権の知性を認めていたためだろう。(蜀と協力する利点を理解し、的確な行動を選択できる。)

また、孫権は積極的に、費禕らと親睦しようとする。孫呉は基本的に、ファミリー気質。相手国に身内感を持てるかどうかが、関係を築く上で重要になる。

その点、費禕らは孫権と息が合い、両国の関係樹立に大きく貢献した。費禕、鄧芝はいずれも、誠意と配慮を備えた人物。ただ理屈を並べるタイプではなかった。

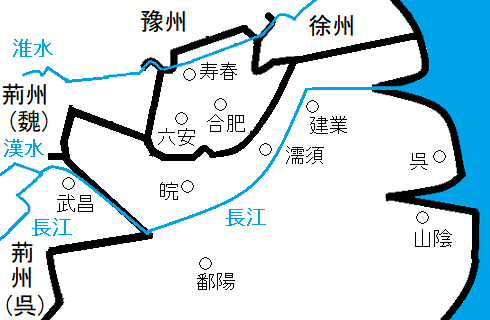

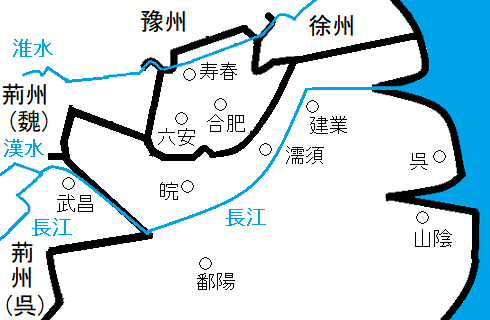

北は魏の揚州(首都寿春県)。南は呉の揚州(首都建業県)。

徐州、豫州は魏領。

229年、孫権は呉王朝を開く。首都は武昌だったが、年内に建業に遷都。丞相は顧雍が務めた(呉国時代から継続)。

孫権は農事に気を配り、民力を養う。例えば、農耕期の労役を禁じ、貧民救済も行った。

その一方で、軍事に余念がなく、常に魏侵攻の機会を窺う。233年、234年、相次いで合肥に進軍。しかし、いずれも、満寵(魏の知将)に防がれる。満寵は予め、合肥城の北西に「合肥新城」を築いていた(230年頃)。

234年、孫権は諸葛恪を丹陽太守に任じ、山越の平定に当たらせる。

諸葛恪は、山越の居住地の周りに、巧みに砦を配置する。収穫期になると、山越より早く、一帯の作物を刈り取らせる。彼等は困窮し、やがて降伏した。(この諸葛恪は、名臣諸葛瑾の子。)

241年、孫権は揚州北部・荊州北部への大規模な侵攻を開始。(いずれも魏領。呉軍の主力は朱然、全琮。)一時は優勢だったが、決定打は与えられず。

また、四姓以外では、張昭、虞翻らがいる。(前者は、徐州の彭城国出身。後者は、揚州の会稽郡出身。)いずれも、高名な儒者。

孫権政権は、やがて、儒家名士が中核を占める。(古参の忠臣達は、既に多くが死去。)孫権は常々、人の和を基本としてきたが、儒者は人情より「道理」に拠ることが多い。孫権は段々、儒家名士らを疎み、排そうとする。

例えば、虞翻を交州(南方の未開地)に流す。虞翻は優れた補佐役で、かつては王朗、孫策を的確に補佐。しかし、融通が利かない性格で、すぐ物事を断じる傾向があった。基本的に、孫権とは合わず。

また、張温という人物あり。四姓の一つ、「張家」の出身。教養と弁才を兼備し、孫権は初め重用する。張温は蜀に派遣され、同盟を成立させ、諸葛亮からも高い評価を得た。

しかし、規範、品行にこだわる人物で、鷹揚さに欠ける。常々、官界を浄化しようと試み、次第に孫権に疎まれる。遂には、失脚させられた。

呂壱は法を駆使し、しきりに粗探しを行い、思いのまま諸臣を害する。多くの者が孫権を諌めたが、なかなか聞き入れられず。

やがて、孫権は事態を認識し、呂壱を誅殺。家臣たちに謝罪した。(238年。)

孫権は、跡目問題でも迷う。長子の孫登は、優秀な人物だったが、既に病死。三子の孫和が、新たに太子となったが、事態は安定しない。241年、四子の孫覇が魯王となり、太子への野心を持ち始めた。

孫覇派は、太子決め直しを主張し、孫和派は当然反発。孫権は態度をはっきりさせず、王宮は大いに乱れた。(二宮事件と呼ばれる。)

あるとき、陸遜が孫権を諌めたが、孫権は逆に陸遜を責める。(陸遜は儒家名士。当時の孫権と、相性がよくない。)

250年、孫亮が跡継ぎに決まり、二宮事件は終結。(孫亮は孫権の七子で、争いの外にいた。)

諸葛恪は制度・法律の煩雑を排し、これは、官民からも評判が良かったという。

252年、孫権が死去すると、諸葛恪は実権を掌握。孫亮は傀儡(かいらい)。

諸葛恪は、未納の税を帳消しにし、関税も撤廃。また、官吏の監察制度を廃止する。これらの結果、大いに官民の人気を得た。

また、国境の軍備を強化。東興(とうこう)周辺の山地に、城塞を二つ構築する。(東興は淮南郡(元九江郡)に存在。県名ではなく土地名。)252年、魏軍が東興に侵攻し、諸葛恪はこれを撃退する。

諸葛恪が実権を得てのち、事は順風満帆に運び、呉は再び興隆する。諸葛恪は、高い支持を得る。

しかし、諸葛恪は、人心を深く慮るタイプではない。基本的に、才が勝(まさ)っている。

253年、諸葛恪は、強引に外征を実行する。一時は、合肥新城を追い込んだが、疫病が流行して失敗する。これにより、人望を喪失。呉に帰還してのち、孫峻(皇族)に謀殺された(253年)。

258年、孫休が即位。皇族と政争し、やがて権力を取り戻す。しかし依然、政情は安定しない。

264年、孫皓(そんこう)が即位し、横暴を振るう。

この頃、魏王朝は、名族の司馬氏が主導。呉に比べ、体制は安定していたが、不穏な空気も存在した。

当時、寿春には、魏臣毌丘倹(かんきゅうけん)が駐在。255年、毌丘倹は反乱を起こし、司馬師・諸葛誕が討伐に向かう。(諸葛誕は、諸葛亮の一族(続柄不詳)。魏の重鎮。)

毌丘倹は名将だったが、準備期間は短く、ほどなく反乱は鎮圧される。(同255年。)その後、諸葛誕が、代わって寿春に駐在した。

諸葛誕は、寿春にあって、秘かに勢力を蓄える。257年、諸葛誕は反乱を起こし、司馬昭が討伐に向かう。長期戦になったが、翌年鎮圧は完了した。

反乱の原因は、いずれも、司馬氏の迫害を恐れたため。司馬氏は当時、権力闘争に力を入れていた。

司馬氏は一方で、体制の確立に努め、民政にも力を入れる。そこが、呉の権臣達と異なっている。

265年、司馬炎(司馬昭の子)が晋王朝を設立する。(魏を引き継ぐという形。)

司馬炎は、国内を盤石にする一方、呉の制圧に取り掛かる。280年、晋軍が孫皓を降伏させ、遂に三国統一が成った。杜預らが、晋軍の中核として活躍。

⇐前へ

1、袁術到来 2、袁術と孫策 3、孫権登場

4、魏呉の攻防 5、最盛から衰退へ

トップページ>三国志総合事典(正史)>州地図>揚州の地図>

揚州の出来事5 最盛から衰退へ

蜀との外交

かつて、劉備は益州を取ると、伊籍を呉への使者とした。伊籍は孫権に目通りすると、言葉の機転を披露し、孫権はこれに感心する。孫権は、常々、外交の場を好んだ。孫権・呉臣と、蜀の外交官の間で、諧謔(かいぎゃく)合戦が流行。互いに自国を持ち上げ、相手をやり込めようとする。そして、孫権は冗談をよく解した。

諸葛亮の時代、費禕(ひい)、鄧芝(とうし)らが外交官となり、定期的に呉に来訪。彼等は伊籍と異なり、機智は特に得手ではなく、真っ直ぐ正論を述べる。そして、孫権は、真剣に彼等の言葉を聴いた。

孫権は、基本的に感情型だが、一方では物事を熟考する。(そのため、いつも適時な外交戦略を取れた。)諸葛亮が呉を、同盟国として信頼したのは、孫権の知性を認めていたためだろう。(蜀と協力する利点を理解し、的確な行動を選択できる。)

また、孫権は積極的に、費禕らと親睦しようとする。孫呉は基本的に、ファミリー気質。相手国に身内感を持てるかどうかが、関係を築く上で重要になる。

その点、費禕らは孫権と息が合い、両国の関係樹立に大きく貢献した。費禕、鄧芝はいずれも、誠意と配慮を備えた人物。ただ理屈を並べるタイプではなかった。

呉王朝成立

徐州、豫州は魏領。

229年、孫権は呉王朝を開く。首都は武昌だったが、年内に建業に遷都。丞相は顧雍が務めた(呉国時代から継続)。

孫権は農事に気を配り、民力を養う。例えば、農耕期の労役を禁じ、貧民救済も行った。

その一方で、軍事に余念がなく、常に魏侵攻の機会を窺う。233年、234年、相次いで合肥に進軍。しかし、いずれも、満寵(魏の知将)に防がれる。満寵は予め、合肥城の北西に「合肥新城」を築いていた(230年頃)。

234年、孫権は諸葛恪を丹陽太守に任じ、山越の平定に当たらせる。

諸葛恪は、山越の居住地の周りに、巧みに砦を配置する。収穫期になると、山越より早く、一帯の作物を刈り取らせる。彼等は困窮し、やがて降伏した。(この諸葛恪は、名臣諸葛瑾の子。)

241年、孫権は揚州北部・荊州北部への大規模な侵攻を開始。(いずれも魏領。呉軍の主力は朱然、全琮。)一時は優勢だったが、決定打は与えられず。

孫呉の晩秋

かつて、孫権の家臣団は、名家の出身者が少なかった。しかし、「呉の四姓」(呉郡の四姓)が次第に台頭し、派閥を強化していった。(いずれも、呉郡(の呉県)の名家。)この時代の名家は、基本的に儒家。また、四姓以外では、張昭、虞翻らがいる。(前者は、徐州の彭城国出身。後者は、揚州の会稽郡出身。)いずれも、高名な儒者。

孫権政権は、やがて、儒家名士が中核を占める。(古参の忠臣達は、既に多くが死去。)孫権は常々、人の和を基本としてきたが、儒者は人情より「道理」に拠ることが多い。孫権は段々、儒家名士らを疎み、排そうとする。

例えば、虞翻を交州(南方の未開地)に流す。虞翻は優れた補佐役で、かつては王朗、孫策を的確に補佐。しかし、融通が利かない性格で、すぐ物事を断じる傾向があった。基本的に、孫権とは合わず。

また、張温という人物あり。四姓の一つ、「張家」の出身。教養と弁才を兼備し、孫権は初め重用する。張温は蜀に派遣され、同盟を成立させ、諸葛亮からも高い評価を得た。

しかし、規範、品行にこだわる人物で、鷹揚さに欠ける。常々、官界を浄化しようと試み、次第に孫権に疎まれる。遂には、失脚させられた。

二つの過失

孫権は次第に暴君となり、江東は混乱に陥る。例えば、呂壱という酷吏を重用。(酷吏とは、法に厳しい官吏。)これは、儒家に対抗するためだろう。呂壱は法を駆使し、しきりに粗探しを行い、思いのまま諸臣を害する。多くの者が孫権を諌めたが、なかなか聞き入れられず。

やがて、孫権は事態を認識し、呂壱を誅殺。家臣たちに謝罪した。(238年。)

孫権は、跡目問題でも迷う。長子の孫登は、優秀な人物だったが、既に病死。三子の孫和が、新たに太子となったが、事態は安定しない。241年、四子の孫覇が魯王となり、太子への野心を持ち始めた。

孫覇派は、太子決め直しを主張し、孫和派は当然反発。孫権は態度をはっきりさせず、王宮は大いに乱れた。(二宮事件と呼ばれる。)

あるとき、陸遜が孫権を諌めたが、孫権は逆に陸遜を責める。(陸遜は儒家名士。当時の孫権と、相性がよくない。)

250年、孫亮が跡継ぎに決まり、二宮事件は終結。(孫亮は孫権の七子で、争いの外にいた。)

再興

孫権はこの頃、諸葛恪を重用。諸葛恪は機知に富み、性格は大雑把で、規範にこだわらない。孫権好みの人物だった。諸葛恪は制度・法律の煩雑を排し、これは、官民からも評判が良かったという。

252年、孫権が死去すると、諸葛恪は実権を掌握。孫亮は傀儡(かいらい)。

諸葛恪は、未納の税を帳消しにし、関税も撤廃。また、官吏の監察制度を廃止する。これらの結果、大いに官民の人気を得た。

また、国境の軍備を強化。東興(とうこう)周辺の山地に、城塞を二つ構築する。(東興は淮南郡(元九江郡)に存在。県名ではなく土地名。)252年、魏軍が東興に侵攻し、諸葛恪はこれを撃退する。

諸葛恪が実権を得てのち、事は順風満帆に運び、呉は再び興隆する。諸葛恪は、高い支持を得る。

しかし、諸葛恪は、人心を深く慮るタイプではない。基本的に、才が勝(まさ)っている。

253年、諸葛恪は、強引に外征を実行する。一時は、合肥新城を追い込んだが、疫病が流行して失敗する。これにより、人望を喪失。呉に帰還してのち、孫峻(皇族)に謀殺された(253年)。

衰退と滅亡

呉の政情は、再び不安定になる。皇帝、皇族、名士層が上手く調和せず、騒乱状態が続く。皇族の権勢が強く、日々貪欲、横暴を発揮した。258年、孫休が即位。皇族と政争し、やがて権力を取り戻す。しかし依然、政情は安定しない。

264年、孫皓(そんこう)が即位し、横暴を振るう。

この頃、魏王朝は、名族の司馬氏が主導。呉に比べ、体制は安定していたが、不穏な空気も存在した。

当時、寿春には、魏臣毌丘倹(かんきゅうけん)が駐在。255年、毌丘倹は反乱を起こし、司馬師・諸葛誕が討伐に向かう。(諸葛誕は、諸葛亮の一族(続柄不詳)。魏の重鎮。)

毌丘倹は名将だったが、準備期間は短く、ほどなく反乱は鎮圧される。(同255年。)その後、諸葛誕が、代わって寿春に駐在した。

諸葛誕は、寿春にあって、秘かに勢力を蓄える。257年、諸葛誕は反乱を起こし、司馬昭が討伐に向かう。長期戦になったが、翌年鎮圧は完了した。

反乱の原因は、いずれも、司馬氏の迫害を恐れたため。司馬氏は当時、権力闘争に力を入れていた。

司馬氏は一方で、体制の確立に努め、民政にも力を入れる。そこが、呉の権臣達と異なっている。

265年、司馬炎(司馬昭の子)が晋王朝を設立する。(魏を引き継ぐという形。)

司馬炎は、国内を盤石にする一方、呉の制圧に取り掛かる。280年、晋軍が孫皓を降伏させ、遂に三国統一が成った。杜預らが、晋軍の中核として活躍。

1、袁術到来 2、袁術と孫策 3、孫権登場