トップページ>三国志総合事典(正史)>州地図>揚州の地図>

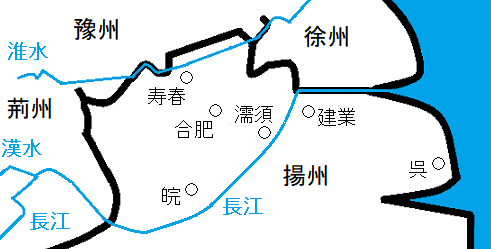

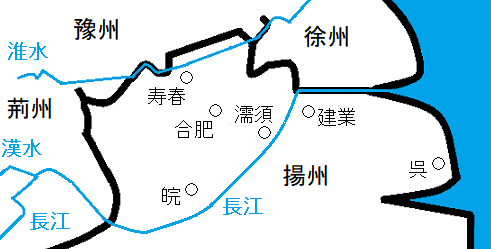

両県とも淮南(淮水の南、長江の北)に位置し、九江郡に属する。(合肥は寿春の南西。)揚州の内、曹操の勢力圏は淮南のみだが、地理的な重要度は高い。

合肥は本来、農業に適していたが、当時は荒廃状態。そこで、曹操は復興を考え、あえて州都とした。

劉馥は合肥にあって、県を一から再建。綿密な計画の元、灌漑と屯田、更に教育を推進する。数年の内に、目覚ましい成果が挙がった。(なお、劉馥が行った屯田は、いわゆる「民屯」。募集民に耕作させる。)軍備も十分整備。

一方、廬江郡では、陳蘭・雷緒・梅成らが連合。いずれも、潜山に砦を置いている。(廬江は九江の西。淮南地域。)李術が反乱した際、皆それに便乗し、勢力を拡張した。

劉馥は、陳蘭らの懐柔を行う。以後、定期的に、献上品が贈られてくる。(為政者がしっかりしていれば、反抗勢力も自ずと恭順する。)

なお、雷薄(陳蘭の盟友)の名は記されない。既に死去していたのか、どこかに去ったのか、定かではない。(また、雷緒を雷薄と同一人と見る説もある。別人であっても、一族である可能性は高い。)

一方、孫権は柴桑(さいそう)県に赴き、曹操に備える。(柴桑県は豫章郡に属し、荊州に近い。すぐ北西には長江。)本拠地は呉郡呉県。

曹操は既に、天下の多くを制覇。張昭を初め、多くの部下は帰順を主張する。しかし、周瑜、魯粛の二人は、抗戦を説く。

周瑜は盟友孫策の元で、江東平定に絶えず尽力した。そうして得た領地を、たやすく献上したくはない。また、魯粛は元々、対曹操の構想を有している。(長江を境に、天下二分。)

少しして、劉備、諸葛亮が孫権の元に赴き、協力を申し出る。(魯粛がその手筈を整えた。)孫権は迎撃を決意し、周瑜・程普を司令官、魯粛を参謀とした。

周瑜らは、赤壁という地に向かい、長江に船団を並べる。(赤壁とは、長江南岸の周辺。荊州江夏郡に属する。)劉備もこれに助力し、呉軍は曹操の大軍を撃退した(208年)。

その後、孫権は長江を渡り、合肥県(九江郡)に進軍する。ここはかつて、劉馥(揚州刺史)が治めていたが、この頃既に死去。しかし生前、存分に軍備を施していたため、孫権は勝てずに撤退する(208年)。魏の守将は不明。

夏侯淵が曹操の指令を受け、雷緒を討伐する。夏侯淵は、反乱鎮圧のエキスパート。ほどなく雷緒を撃破し、敗走させる(209年)。

また、張遼が曹操の指令を受け、陳蘭・梅成を討伐する。張遼は険しい山の中を進み、陳蘭らを討ち取り、その勢力を瓦解させた(209年)。

こうして、潜山はようやく平定される。かつて雷薄・陳蘭が袁術を追い返し、独立勢力となってから、十年が経過していた。

濡須(濡須口)は、河口(及びその付近)の名称。他は全て県名。

212年、孫権は、呉県から秣陵県に移る。(秣陵は丹陽郡の県。すぐ北には長江。)更に、石頭城という城塞を築く。

翌年、秣陵を「建業」と改称。

また、長江には濡須(じゅしゅ)水という支流があり、淮南地域(長江の北)を流れる。(廬江郡の南東部。)その一帯は濡須口と呼ばれ、呂蒙がここに「濡須塢」を築いた。

212年、曹操が濡須口に進軍する。孫権は濡須塢に拠りつつ、水軍を指揮して活躍。翌年、曹操は撤退した。

一方、廬江郡の南部には皖(かん)県があり、太守の朱光(曹操配下)が駐在。孫権は、皖城に進軍する。呂蒙、甘寧が活躍し、孫権は城を陥落させる(214年)。その後、孫権は、呂蒙を新たな廬江太守とした。(廬江北部は曹操領。)

215年、孫権は合肥城に進軍する。この合肥城は、魏の重要な拠点で、濡須口の近くにある。(濡須口から北西に向けて、濡須水、巣(そう)湖、合肥城という位置関係。)

当時、合肥城には、張遼(魏の勇将)らの軍が駐屯。孫権は張遼の前に苦戦し、兵を引き上げた。

216年、曹操が再度濡須口に進軍。呂蒙が濡須塢を拠り所とし、曹操の先鋒を撃破する。その後は、戦況膠着。翌年になると、曹操は腹心の夏侯惇に大軍を預け、自身は撤退した。

なお、214年にも、曹操は長江方面に進軍している。しかし、特に戦果はなかったとされる。

220年、曹丕が魏王朝を開く。首都は洛陽県。

孫権は、対蜀に集中するため、魏に表向き臣従する。221年、孫権は曹丕により、呉国の王に任命される。(魏王朝の藩国。)首都は建業県(丹陽郡)。所領地は不詳。

また、孫邵(そんしょう)を丞相とする。孫邵死後、顧雍を丞相に任命。顧雍は人格者で知られ、常々民情を鑑みた。

同221年、孫権は、鄂県(荊州江夏郡)に遷都する。(蜀との国境に近い。)また、鄂を「武昌」と改名。

222年、陸遜が、夷陵県(荊州宜都郡)で劉備を撃退する。その功により、荊州牧となる。陸遜は儒士でもあり、高い見識を備え、国政にも関わった。

一方、曹丕が進軍を開始し、洞口に曹休、濡須に曹仁、南郡に曹真・夏侯尚を送る。呉軍は苦戦が続いたが、攻撃を防ぎ通し、領地を保全した。

その後、孫権は、呂範を揚州牧に任じる。呂範は古参の賢臣で、孫策の代から仕えている。性格は奔放だったが、事の要点は常に押さえ、政治・軍事双方で活躍していた。

223年、劉備が死去し、諸葛亮が実権を握る。孫権は速やかに、蜀との関係を修復し、同盟を確立。共に魏と対する。

呉の外交が柔軟なのは、恐らく、イデオロギーが欠けていたため。呉には、イデオロギーの代わりに、強い身内意識あり。度々酒宴が催され、君臣がその中で絆を深める。国家全体で、一つのファミリー。呉という国は、基本的に、ファミリーの発展のために動く。

226年、丹陽郡・呉郡・会稽郡で、山越(山地の異民族)が反乱する。(山越が反乱する一因は、孫呉政権の強引さ。)孫権は三郡の中から、不安定な地を分離。合わせて東安郡を作り、全琮を東安太守に任じた。

全琮は、呉の仁将。方針、賞罰を明確にし、信義を示す。やがて、一万人が帰順。そうして秩序が戻ると、東安郡は廃止され、諸県は元の三郡に帰属した。

⇐前へ 次へ⇒

1、袁術到来 2、袁術と孫策 3、孫権登場

4、魏呉の攻防 5、最盛から衰退へ

トップページ>三国志総合事典(正史)>州地図>揚州の地図>

揚州の出来事4 魏呉の攻防

合肥の発展

孫権が江南(長江の南)で基盤を固めていた頃、曹操は劉馥(りゅうふく)という人物を起用し、揚州刺史に任じる。曹操はまた、揚州の首都を、寿春県から合肥(がっぴ)県に移転させる。両県とも淮南(淮水の南、長江の北)に位置し、九江郡に属する。(合肥は寿春の南西。)揚州の内、曹操の勢力圏は淮南のみだが、地理的な重要度は高い。

合肥は本来、農業に適していたが、当時は荒廃状態。そこで、曹操は復興を考え、あえて州都とした。

劉馥は合肥にあって、県を一から再建。綿密な計画の元、灌漑と屯田、更に教育を推進する。数年の内に、目覚ましい成果が挙がった。(なお、劉馥が行った屯田は、いわゆる「民屯」。募集民に耕作させる。)軍備も十分整備。

一方、廬江郡では、陳蘭・雷緒・梅成らが連合。いずれも、潜山に砦を置いている。(廬江は九江の西。淮南地域。)李術が反乱した際、皆それに便乗し、勢力を拡張した。

劉馥は、陳蘭らの懐柔を行う。以後、定期的に、献上品が贈られてくる。(為政者がしっかりしていれば、反抗勢力も自ずと恭順する。)

なお、雷薄(陳蘭の盟友)の名は記されない。既に死去していたのか、どこかに去ったのか、定かではない。(また、雷緒を雷薄と同一人と見る説もある。別人であっても、一族である可能性は高い。)

赤壁戦

曹操は袁氏を制し、華北を(西方を除き)統一する。208年、曹操は荊州に進出し、江東に向かう。(江東、江南は同じ。いずれも、長江の南東。)一方、孫権は柴桑(さいそう)県に赴き、曹操に備える。(柴桑県は豫章郡に属し、荊州に近い。すぐ北西には長江。)本拠地は呉郡呉県。

曹操は既に、天下の多くを制覇。張昭を初め、多くの部下は帰順を主張する。しかし、周瑜、魯粛の二人は、抗戦を説く。

周瑜は盟友孫策の元で、江東平定に絶えず尽力した。そうして得た領地を、たやすく献上したくはない。また、魯粛は元々、対曹操の構想を有している。(長江を境に、天下二分。)

少しして、劉備、諸葛亮が孫権の元に赴き、協力を申し出る。(魯粛がその手筈を整えた。)孫権は迎撃を決意し、周瑜・程普を司令官、魯粛を参謀とした。

周瑜らは、赤壁という地に向かい、長江に船団を並べる。(赤壁とは、長江南岸の周辺。荊州江夏郡に属する。)劉備もこれに助力し、呉軍は曹操の大軍を撃退した(208年)。

その後、孫権は長江を渡り、合肥県(九江郡)に進軍する。ここはかつて、劉馥(揚州刺史)が治めていたが、この頃既に死去。しかし生前、存分に軍備を施していたため、孫権は勝てずに撤退する(208年)。魏の守将は不明。

潜山平定

九江郡の西には、廬江郡。その中央に潜山があり、蜂起集団がいる。その頭目は、陳蘭、雷緒、梅成ら。一時は曹操に恭順していたが、曹操が赤壁で敗れると、再び反乱した。夏侯淵が曹操の指令を受け、雷緒を討伐する。夏侯淵は、反乱鎮圧のエキスパート。ほどなく雷緒を撃破し、敗走させる(209年)。

また、張遼が曹操の指令を受け、陳蘭・梅成を討伐する。張遼は険しい山の中を進み、陳蘭らを討ち取り、その勢力を瓦解させた(209年)。

こうして、潜山はようやく平定される。かつて雷薄・陳蘭が袁術を追い返し、独立勢力となってから、十年が経過していた。

濡須と合肥

212年、孫権は、呉県から秣陵県に移る。(秣陵は丹陽郡の県。すぐ北には長江。)更に、石頭城という城塞を築く。

翌年、秣陵を「建業」と改称。

また、長江には濡須(じゅしゅ)水という支流があり、淮南地域(長江の北)を流れる。(廬江郡の南東部。)その一帯は濡須口と呼ばれ、呂蒙がここに「濡須塢」を築いた。

212年、曹操が濡須口に進軍する。孫権は濡須塢に拠りつつ、水軍を指揮して活躍。翌年、曹操は撤退した。

一方、廬江郡の南部には皖(かん)県があり、太守の朱光(曹操配下)が駐在。孫権は、皖城に進軍する。呂蒙、甘寧が活躍し、孫権は城を陥落させる(214年)。その後、孫権は、呂蒙を新たな廬江太守とした。(廬江北部は曹操領。)

215年、孫権は合肥城に進軍する。この合肥城は、魏の重要な拠点で、濡須口の近くにある。(濡須口から北西に向けて、濡須水、巣(そう)湖、合肥城という位置関係。)

当時、合肥城には、張遼(魏の勇将)らの軍が駐屯。孫権は張遼の前に苦戦し、兵を引き上げた。

216年、曹操が再度濡須口に進軍。呂蒙が濡須塢を拠り所とし、曹操の先鋒を撃破する。その後は、戦況膠着。翌年になると、曹操は腹心の夏侯惇に大軍を預け、自身は撤退した。

なお、214年にも、曹操は長江方面に進軍している。しかし、特に戦果はなかったとされる。

呉国成立

劉備と孫権は、荊州を巡って対立。孫権は、一時曹操と結び、荊州の関羽を倒す。呂蒙、陸遜が活躍。220年、曹丕が魏王朝を開く。首都は洛陽県。

孫権は、対蜀に集中するため、魏に表向き臣従する。221年、孫権は曹丕により、呉国の王に任命される。(魏王朝の藩国。)首都は建業県(丹陽郡)。所領地は不詳。

また、孫邵(そんしょう)を丞相とする。孫邵死後、顧雍を丞相に任命。顧雍は人格者で知られ、常々民情を鑑みた。

同221年、孫権は、鄂県(荊州江夏郡)に遷都する。(蜀との国境に近い。)また、鄂を「武昌」と改名。

222年、陸遜が、夷陵県(荊州宜都郡)で劉備を撃退する。その功により、荊州牧となる。陸遜は儒士でもあり、高い見識を備え、国政にも関わった。

態勢盤石

孫権は魏の侵攻に備え、国境の防備に気を配る。222年、呂範を洞口に、朱桓を濡須に、諸葛瑾・潘璋を南郡(荊州)に遣わす。(南郡の主将は朱然。)洞口は、長江の河口の一つ。九江郡歴陽県。一方、曹丕が進軍を開始し、洞口に曹休、濡須に曹仁、南郡に曹真・夏侯尚を送る。呉軍は苦戦が続いたが、攻撃を防ぎ通し、領地を保全した。

その後、孫権は、呂範を揚州牧に任じる。呂範は古参の賢臣で、孫策の代から仕えている。性格は奔放だったが、事の要点は常に押さえ、政治・軍事双方で活躍していた。

223年、劉備が死去し、諸葛亮が実権を握る。孫権は速やかに、蜀との関係を修復し、同盟を確立。共に魏と対する。

呉の外交が柔軟なのは、恐らく、イデオロギーが欠けていたため。呉には、イデオロギーの代わりに、強い身内意識あり。度々酒宴が催され、君臣がその中で絆を深める。国家全体で、一つのファミリー。呉という国は、基本的に、ファミリーの発展のために動く。

226年、丹陽郡・呉郡・会稽郡で、山越(山地の異民族)が反乱する。(山越が反乱する一因は、孫呉政権の強引さ。)孫権は三郡の中から、不安定な地を分離。合わせて東安郡を作り、全琮を東安太守に任じた。

全琮は、呉の仁将。方針、賞罰を明確にし、信義を示す。やがて、一万人が帰順。そうして秩序が戻ると、東安郡は廃止され、諸県は元の三郡に帰属した。

1、袁術到来 2、袁術と孫策 3、孫権登場